Chi ha apprezzato ed amato la precedente trilogia (La casa degli sguardi, 2018; Tutto chiede salvezza, 2020; Sempre tornare, 2021) certamente amerà anche quest’ultimo romanzo di Daniele Mencarelli, Fame d’aria, uscito a gennaio per Mondadori.

Ancora una volta lo sguardo poetico di Mencarelli si posa sulle sanguinanti ferite degli esseri umani. Il punto di vista questa volta non è del figlio che è stato, ma di un padre sopraffatto dalla malattia del figlio, «autistico a basso funzionamento che non parla, non sa fare nulla, si piscia e si caca addosso».

È la frase, cinica e infastidita che Pietro Borzacchi, il protagonista, ripete a quanti gli chiedono conto del figlio Jacopo, diciottenne alto e bello, ma incapace di badare a se stesso e di comunicare con gli altri. Pietro e Jacopo sono in viaggio (o in fuga?) verso la Puglia, ma un guasto alla frizione li obbliga a fermarsi a Sant’Anna del Sannio, un paesino ormai spopolato dove trovano l’aiuto del meccanico in pensione Oliviero, l’ospitalità di Agata, donna apparentemente burbera ma dal cuore generoso, ed il sorriso irresistibile di Gaia, la giovane che fa la cameriera nella trattoria di Agata. La trama è semplice, tutto si dipana in questo strano weekend in un borgo sperduto del Molise, ma quelle quarantotto ore bastano per far emergere il dolore, la rabbia, la disperazione di Pietro, e di riflesso la condizione delle famiglie che si trovano a fare i conti con un certo tipo di disabilità.

«È una storia che parla di abbandoni, di diversi tipi di abbandoni. Certamente è in primo piano l’abbandono economico di cui soffre il padre, Pietro, che vive da indigente perché le terapie a pagamento del figlio lo hanno ridotto in un terribile stato di crisi economica. Accanto all’abbandono interiore, all’abbandono affettivo molte famiglie vivono pure l’abbandono economico da parte delle istituzioni che non aiutano quando ci sono questi disturbi così difficili da supportare con le terapie, anche per i costi che esse hanno.»

«Di autobiografico c’è poco, ma è una parte fondamentale. Per il mio primo figlio, io e mia moglie frequentiamo da dodici anni tanti centri di neuropsichiatria infantile. Ho avuto modo di vedere quante famiglie vivono questi problemi. Noi abbiamo avuto una parabola benigna rispetto a tante altre, ma molte famiglie convivono con una diagnosi di autismo a basso funzionamento senza nessun tipo di aiuto. Mi riferisco a una famiglia di stampo novecentesco, piccolo borghese, che quando viene in qualche modo aggredita dal destino con questo genere di malattie e di disturbi è una famiglia che mostra tutti i suoi limiti, perché quando non c’è rete, non c’è comunità, quando non c’è un concetto più ampio di umanità, quel tipo di famiglia è destinata a soccombere umanamente ed economicamente. Dentro questo tipo di famiglie monocellulari non si sopravvive quando il destino presenta conti molto salati.»

«Anche il Papa nell’omelia per la Domenica delle Palme ha parlato degli abbandoni, delle famiglie di disabili, di anziani, di poveri. L’Italia è un Paese che vive di abbandoni. Va detto per onore del vero che l’Italia è un Paese che funziona a diverse velocità. In Toscana, dove ho effettuato molti incontri per presentare il libro, esistono molte convenzioni fra la sanità pubblica e cooperative che offrono terapie, in Lazio di meno. È un Paese che viaggia a varie velocità, però – è un però grande come una casa - la difficoltà di chi vive la disabilità in famiglia è una difficoltà che presenta ovunque un conto molto salato. Specialmente la famiglia che non ha accanto, come nel caso dei protagonisti del mio romanzo, le proprie famiglie di appartenenza: Bianca, la moglie ha i parenti in Puglia, Pietro ha questo padre ex poliziotto in pensione, forse il personaggio più enigmatico ed ambiguo, vive il disturbo dell’autismo senza sapere come prenderlo (dice Pietro: «Mio padre ha paura del nipote perché non sa che farci»). Anche per tanta esperienza diretta, a fronte di molti incontri fatti per presentare il libro, da nord a sud, posso dire che purtroppo tanti vivono in questa condizione d’abbandono. L’Italia, ripeto, è un paese che viaggia a velocità diverse, e il sud del nostro paese vive di migrazione sanitaria, in molti luoghi non c’è la possibilità di trovare terapie neppure a pagamento.»

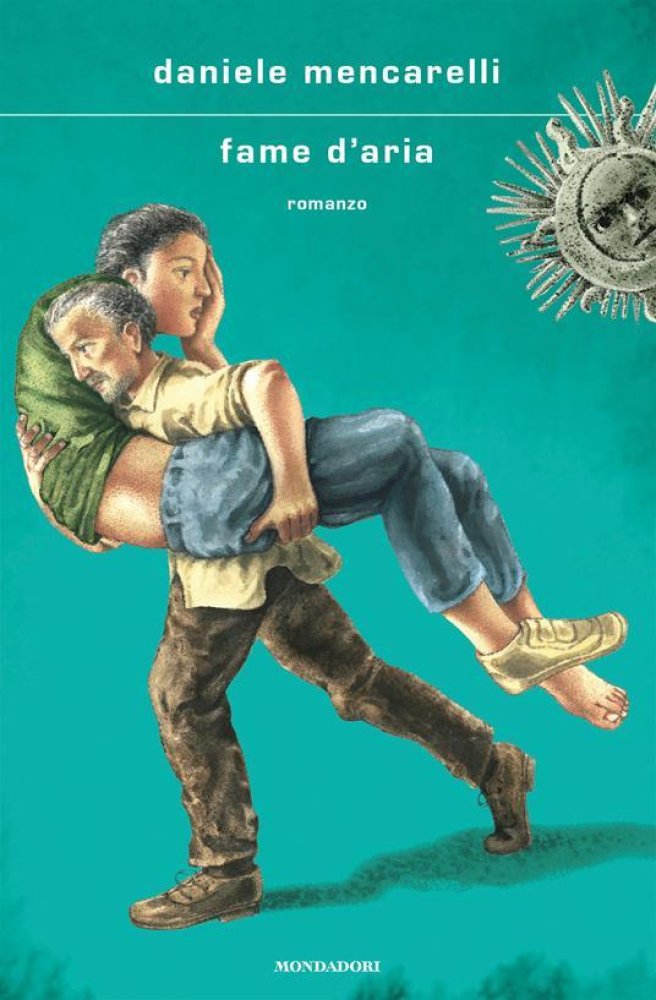

«È vero che c’è questo ribaltamento archetipico dell’uomo. Di solito è il figlio che porta in braccio il padre: dopo aver ricevuto da figli tutte le attenzioni, c’è poi un momento in cui i figli dovrebbero, in questo gioco meraviglioso dell’esistenza diventare genitori dei loro genitori, e restituire. Invece in quella copertina c’è questa anomalia epocale di genitori che continueranno a portare in braccio i loro figli, ma verrà il momento in cui i genitori moriranno e chi porterà in braccio questi figli? Questa per me è la grande emergenza che aspetta questo Paese da qui a dieci anni, la grande emergenza degli abbandoni e di una sanità che è stata massacrata. Pietro vive questo scollamento che vivono tanti quando assistono persone che non stanno bene, che siano i figli, i genitori, le mogli, i fratelli. Pietro è l’uomo che da un punto di vista verbale non sopporta più il figlio, lo tratta male, gli affibbia quel nomignolo cattivo, "Scondro", però è anche un uomo che malgrado tutto, malgrado questo figlio abbia ormai diciotto anni, malgrado nessuno gli abbia mai dato una mano anche fisica, Pietro è un uomo che per il figlio c’è sempre, non manca mai. Forse è la dimensione dell’amore più reale: quanti a parole si dichiarano stanchi, esauriti, disperati, eppure continuano giorno per giorno ad essere presenti, a non far mancare quel braccio che è l’unico che può sostenere il proprio famigliare gravemente disabile. Pietro vive in questa doppia dimensione, una verbale, una invece fattuale concreta, che sono in aperto disaccordo, ma vivvaddio l’uomo non è tutto quello che dice ma è quello che fa. Pietro è un uomo che è stanco ma continua ad amare suo figlio malgrado dica di no, malgrado abbia in mente questo viaggio che nella sua intenzione originale non è certo un viaggio di vita. Però noi non sappiamo, se non ci fosse stato quell’imprevisto che lo blocca nel fine settimana a sant’Anna nel Sannio, come sarebbe andata a finire. Spesso le esplosioni delle crisi, per fortuna, non portano al compimento che la persona che esplode ha in mente, ma portano questa persona a dire: guardate sono in crisi, io per primo ho bisogno di aiuto.»

«C’è una differenza fra l’universo femminile e l’universo maschile. Soprattutto quando non si tratta di malattie che hanno un percorso che può essere positivo e negativo, ma quando abbiamo a che fare con un disturbo pervasivo che rimarrà per sempre. L’uomo è quello che vorrebbe salvare, che vorrebbe intervenire, che vorrebbe lottare contro il male. Quando però questo male non lo permette, perché è un disturbo pervasivo che rimarrà per tutta la vita, ci potranno essere leggeri miglioramenti, ma rimarrà per sempre, quando l’uomo che sconta questa impotenza rispetto alla salvezza, spesso fugge, scappa, si sottrae ai propri doveri, oppure inizia a fare due tre lavori purché viva meno l’ambiente domestico. Invece la donna, che ha una forza più ordinata rispetto all’uomo, la donna speso sa ricostruirsi attorno a figlio gravemente autistico o con altri disturbi. C’è una modalità diversa di ingaggio rispetto al medesimo destino. Questo lo dico avendo visto, toccato con mano, raccolto diverse testimonianze di chi uomo o donna racconta questa modalità diversa di reagire rispetto a certi destini. Non credo però che esista padre che non metterebbe sul piatto la sua salvezza per salvare suo figlio, credo che un padre innamorato del figlio farebbe volentieri a cambio, come dice Pietro, cioè offrirebbe la sua salute per quella del figlio.»

«In questi dodici anni e in questi mesi di presentazione del libro, ho visto molti casi. Direi che tutti chiedono una nuova alfabetizzazione rispetto ai linguaggi che noi usiamo per l’amore. Un ragazzo che non verbalizza, che non ha contatto oculare ci chiede di imparare la sua lingua dell’amore, ma è una lingua che esiste. È una lingua che esiste e chiede a noi di essere disposti a impararla. Anche Jacopo dimostra di essere altro rispetto al racconto spesso drammatico che fa il padre, il quale è in lotta con il mondo. Jacopo dimostra di essere molto di più di quello che racconta il padre: quando si fa accarezzare da Agata, quando arriva la madre e la riconosce. Questi nuovi disturbi che sono esplosi negli ultimi quarant’anni ci chiedono di essere disponibili ad imparare il loro modo d’amare, che c’è, esiste, ed è forte.»